Georges Méliès

y la magia del cine

Allá por el siglo XIX el cinematógrafo acababa de llegar al mundo. En una época convulsa pero llena de posibilidades, el ilusionista George Méliès vio en el invento de reciente creación de los hermanos Lumière la posibilidad de generar espectáculos teatrales que podían ser representados en una única ocasión pero expuestos todas las que fuese necesario en su sala de variedades.

Emocionado ante las posibilidades del invento, hizo una cuantiosa oferta a los Lumière que, más interesados en el carácter informativo y naturalista que podía desarrollarse con su kinetoscopio, rechazaron pronto la idea.

Sin embargo, a pesar del negativo recibimiento hacia su propuesta, Méliès, con un cerebro ya hirviente de maravillosas ideas, no se dio por vencido. Y decidido a encontrar una alternativa, en menos de 6 meses, ya tiene en funcionamiento en su teatro un aparato muy similar al cinematógrafo que estaba haciendo furor en Gran Bretaña, el teatógrafo de Robert W. Paul, inventor que estaba en su momento de máximo esplendor gracias a la enorme utilidad de su invento previo, el utilísimo galvanómetro.

Ya con el aparato de filmación en su poder, Méliès tuvo que aprender a utilizarlo. ¿Y qué mejor para ello que emular a sus antiguos amigos, ahora competidores, los hermanos Lumière? Rodó así una partida de cartas, una idea que sacó del catálogo de sus compatriotas. La película dura poco más de 1 minuto y muestra una escena típica de una tarde en un jardín francés. Se diferencia con su competidora en que está rodada con intención narrativa, en lugar de únicamente informativa. Y así, sin más, como quien no quiere la cosa, haciendo actuar a gente ante la cámara como lo había hecho otra gente previamente, Méliès creó el primer remake de la historia.

El negocio avanzaba viento en popa y pronto este fanático del ilusionismo y de las historias de Julio Verne y H. G. Wells, se percató de que, con ciertas adaptaciones, podía llegar a narrar ficciones surreales cuyos argumentos sucedieran en espacios tan maravillosos y fantasiosos como la luna, el sol, las profundidades submarinas y demás espacios poco o nada explorados y absolutamente desconocidos por aquel entonces.

Así generó los primeros conceptos de efectos especiales cinematográficos de los que se tiene constancia. También fue el desarrollador primigenio de técnicas como el stop trick, el travelling, el concepto de continuidad narrativa en audiovisual, la cámara rápida y del rodaje en película de color y el storyboard.

Lo que prueba que las películas de Méliès son las más importantes de la historia del cine no solo por tratarse de cortometrajes pioneros sino por haber ideado el modelo de lenguaje cinematográfico sino también por ser generadoras de unas tramas y unos montajes que sentaron las bases para los futuros géneros fantástico, de aventuras, de ciencia ficción y de terror.

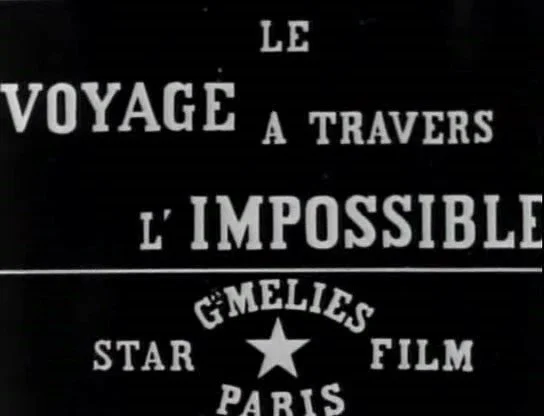

Dos de sus creaciones más populares fueron Viaje a la Luna (1902) y Viaje a lo imposible (1904), primeros ejemplos de narraciones visuales (que no audiovisuales, pues el sonido no llegaría al cine hasta más tarde) de ciencia ficción.

En el primero un pintoresco grupo de señores que parecen salidos de un cónclave entre el Ministerio de magia y la Universidad Invisible parten a donde ya nos anuncia el título, la Luna. Pero este satélite carece de las cualidades que hoy conocemos. Pues se trata más bien de un lugar de parajes increíbles, habitados por fauna y flora propias de la zona e incluso con sus propias sociedades tribales. Ah, y con cara.

En cuanto a Viaje a través de lo imposible, está basado en una pieza escrita por el propio Julio Verne en conjunto con Adolphe d'Ennery. Gracias a maquetas y efectos especiales se expone el trayecto en tren, submarino y demás, de un grupo de investigadores geográficos por parajes extraordinarios.

Para una audiencia desconocedora de las capacidades que desarrollaría el cine posterior este tipo de narrativas supusieron manifestaciones artísticas absolutamente cautivadoras, recordemos que el público se apartaba horrorizado cuando los Lumière presentaron su grabación de la llegada de un tren corriente y moliente a una estación.

A pesar de la enorme hermosura y originalidad de sus films, o quizá precisamente a causa de su creciente popularidad, el plagio pronto acabó con los sueños de expansión de Star Film, productora originada por el propio Méliès. Las empresas competidoras como Pathé o Edison Electric hicieron correr como la pólvora cientos de copias pirata de las películas de Mèliès, dejando al director en la más absoluta bancarrota.

Rueda por ahí el bulo de que Méliès murió solo, abandonado a su suerte y sin dinero frecuentando un triste puesto de juguetes. La realidad es que, años después de que efectivamente tuviera que venderlo todo para hacer frente a los acreedores, se reencontró casualmente con una de sus actrices fetiche y principal colaboradora, Jehanne d’Alcy, que de hecho, participaba en su corto más popular, Viaje a la luna. Pronto contrajeron nupcias y no se separaron jamás hasta la muerte del propio Méliès en 1938.

Solo unos meses después de tan fortuito encuentro se produjo otro que trajo similar fortuna. Ocurrió que paseaba por los alrededores del puesto el director del Ciné-Journal, ferviente admirador del trabajo de este visionario, quien, tras compartir su admiración por el director, marchó a escribir en su revista buenas palabras al respecto, redescubriendo las enormes proezas de Méliès ante un nuevo público joven, soñador y deseoso de maravillas.

Pero no quedó ahí la cosa. A pesar de que los acreedores habían quemado las películas para sacar de ellas la plata con la que estaban construidas, Henri Langlois, archivero reconocido internacionalmente, fundó la Cinemateca francesa en 1936. En menos de dos años desde la apertura del centro, consiguió hacerse con los pocos restos de las películas originales que quedaban sin fundir que mezcló laboriosamente con storyboards y tomas no usadas en montaje, así como con copias procedentes de los plagios “pirata” que obraban todavía en poder de otras empresas. Gracias a él, el increíble Georges Méliès pudo ver su trabajo no solo valorado, sino también resguardado, pues desde entonces su legado ocupa un merecidísimo lugar de honor para toda la eternidad en la mayor y mejor considerada base de datos del séptimo arte.

El nivel de grabaciones de Méliès fue altísimo. Tanto es así que, a día de hoy, todavía se estipula que es posible toparse con alguna de sus creaciones totalmente desconocidas en alguna recóndita colección privada o pública. De momento, la última vez que se descubrió un metraje original de Méliès fue en 1988, curiosamente nada menos que en Nueva Zelanda. Hablamos de La mansión del diablo, de 1896, donde se muestra una de las primeras comedias de terror del cine.

Méliès pasó los últimos años de su vida, acompañado por su esposa, en el Castillo de Orly, un espacio exclusivo reservado para los artistas jubilados, financiado por el Sindicato francés de productores cinematográficos. Falleció el 21 de enero de 1938 y fue enterrado con honores en el popular cementerio parisino de Pére-Lachaise, donde comparte su último descanso junto a otras personalidades de importancia cultural como Guillaume Apollinaire, Miguel Ángel Asturias, Honoré de Balzac, George Bizet, María Callas, Frederich Chopin, Isadora Duncan, Eugène Delacroix, Molière, Marcel Proust, Gertrude Stein y Jim Morrison, entre muchos otros.

La tumba de Méliès es visitada por decenas de personas diariamente y las historias por él imaginadas continúan ilusionando a estudiantes y apasionados/as del cine año tras año, década tras década y siglo tras siglo. Y es que gracias a su arrojo, atreviéndose a vivir el sueño de crear magia visual, cargó el futuro de ilusiones.